取り組む社会課題

SOCIAL ISSUES

社会的養護とは

社会的養護とは、家庭で生活することが難しいこどもたちを、社会全体で支える仕組みです。

例えば、虐待や親の病気、貧困などの事情があり親などと一緒に暮らせないこどもが対象になります。

日本では約4.2万人のこどもたちがこの支援を受けています。

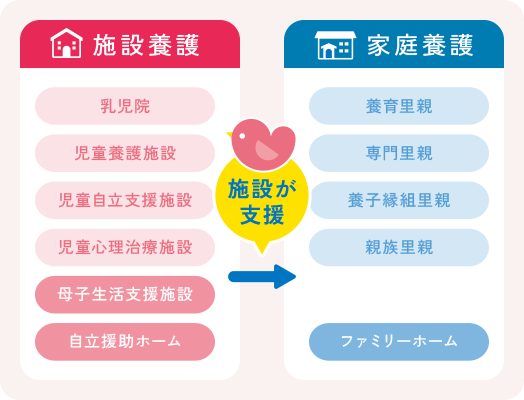

その中には、施設で養育する「施設養護」、里親家庭など家庭環境で暮らす「家庭養護」があります。

社会的養護施設について

家庭で暮らせないこどもたちが生活する場所です。

代表的な施設として「児童養護施設」や「乳児院」などがあります。

これらの施設では、こどもたちに安心できる生活の場を提供するとともに、学校生活や将来の自立に向けた支援を行っています。

社会的養護の現状と課題

社会的養護施設の

こどもがかかえる課題とは?

さまざまな事情をかかえたこどもたちが暮らしていますが、大半が虐待をうけた経験があります。

虐待と聞くと殴る・蹴るといったことを想像するかもしれませんが、育児放棄(ネグレクト)や言葉の暴力、性的な被害も虐待に含まれます。

それらの経験が心にあとを残し、その後の人生にも影響を与える場合があります。

こどもたちのその後

高校卒業後の進学率は約35%

就職後の3年以内の離職率は約60%

この背景には、モチベーションの低下やメンタル不調、自己肯定感が低いことや他者への不信などがあります。

なお、注意点としては、虐待をする親が必ずしもこどもを憎んでいるわけではありません。支援を通じて、親と子の関係を修復することを目指す場合もあります。

「大切に育てられる」ことの重要性

なぜ、施設へ保護をされた場合でもそのような問題が起こるのでしょうか?人は、大切にされることで、初めて「自分は大切な存在なのだ」と思えるようになります。

そう思えることで自分を大事にしてくれる人を大切にしたいと思うようになり、その人たちが見守ってくれることで心に安全基地ができます。

安全基地ができるとそれを土台として「がんばりたい、挑戦したい」という意欲が生まれていきます。

施設には、大切に育てられた経験が少ない子も入所しています。

赤ちゃんの頃から泣く度に暴力を振るわれていた子・人格を否定する言葉をずっと投げかけられていた子

そんなこどもたちの心に安全基地を作るためには、身近な大人が一貫して寄りそい続け、愛着形成を行うことが重要です。

社会的養護施設の職員不足の課題

現在、多くの社会的養護施設が職員不足という課題を抱えています。

確保が比較的できている施設ですら、時間帯によっては職員1人で20名程のこどもを見ている施設もあります。

こども1人のワンオペでも大変なのに、20人の様々な事情をかかえたこどもたちを一人でお世話し、さらに心のケアや家庭との調整、事務作業まで行うことは、想像をこえる状況です。

このような状況の場合、職員にどんなに想いやパワーがあっても出来る事に限界があることもあります。1日の中でこども一人ひとりと5分ずつ話す時間の確保すら難しい現状もあります。

職員の定着にも課題があります。こども達にとって身近な大人である職員が数年単位で変わってしまっては、こども達の心に安全基地は作れません。だからこそチャイボラでは、職員の確保と長く元気に働ける環境を作れるよう活動しています。

施設での職員のお仕事と役割

施設は、こどもたちが「ただいま」と帰ってくる大切な居場所です。

職員は、日々の生活を整えながらこどもたちの成長を支援し、寄り添う存在として多岐にわたる役割を担っています。

そのため、こどもたちに対する直接的な支援以外にも、間接的な業務も多く行います。

衣食住や生活のサポート

掃除、洗濯、食事の準備をはじめ、こどもの衣食住を整えることで、こどもの健やかで安心できる生活環境を作ります。生まれ育った家庭環境によっては、生きるために重要な土台である、衣食住の適切な習慣が身についていない場合もあります。そのため、ともに生活を送ることで基本的な生活習慣の獲得をサポートします。また、将来的な自立を考え、自炊する力や金銭管理など、一人暮らしに必要な力の修得もサポートします。

行事や遊びの企画・運営

社会的養護の施設では、様々な行事を行います。クリスマス会や夏祭りなど、季節を感じることのできるイベントや、施設独自の学園祭のようなイベントなど、様々な行事の企画・準備・運営を行います。行事によってはこどもたちと一緒に準備を進めることもあります。定期的な行事の他にも、お食い初めや七五三のような特別な行事も大切にし、アルバムやしおりを作るなどこどもたちの記憶に残る体験を提供します。休暇の過ごし方も工夫し、こどもが楽しみながら心身のリフレッシュができるように支援します。

心のケア

社会的養護の施設で暮らすこどもたちの中には、過去の虐待経験などが原因で心に傷を負っているこどもたちもいます。それらの心のケアのために、職員は様々な支援を行います。こどもと一緒に過ごす時間を大切にし、寄り添い続け、こどもたちの感情に共感し、不安や孤独を受けとめることが心のケアの基本となります。こうした日常の積み重ねが、自己肯定感や心の安定の土台を築きます。さらに、公認心理師や臨床心理士などの心理の専門職とともにインフォームドトラウマケアや心理面談などの専門的支援を行います。

保護者との調整・支援

入所している児童の保護者の方とは定期的な調整や連絡を行い、こどもの成長や日常の様子を共有したり、家族調整(面会や外出、外泊)の調整を行います。こどもと家族の関係構築や家庭復帰、また保護者の悩みに耳を傾け必要なサポートを提供するなど、幅広い家族支援を行います。

関係機関との連携

児童相談所とは細かく連絡を取り合い、こどもの様子の報告や、担当福祉司・心理司との面談や支援計画の調整を行います。児童相談所と密に連絡を取り合うことで、こどもたちにとって最適な支援を提供できる環境設定を行います。児童相談所以外にも、学校や幼稚園、病院のドクターなど幅広い機関との情報共有を行い、こどもたちにがどの機関に行っても安心できるネットワークの構築を行います。

地域交流・支援

社会的養護の施設は「地域の中の施設」です。地域の方々との連携も大切なポイントの一つになります。地域イベントの開催やショートステイの受け入れなどを通じて、地域の方との関係を深めます。こどもたちが地域の一員として成長できる環境づくりを行います。また、地域の子育て家庭などへの支援も行います。

自立支援やアフターケア(退所後の支援)

自立支援計画を策定し、個々の成長やニーズに応じたサポートを提供します。退所後も定期的に連絡を取り、社会での自立をサポートします。施設を離れた後の困難に寄り添いながら、安心できる「帰る場所」としての役割を果たします。施設によっては、退所したこどもたちが里帰りをした時に宿泊できる部屋を準備したりするなど、退所したこどもたちにも「家庭的」な役割を果たしています。

事務作業

施設での職員の役割には、日々のこどもたちの支援だけでなく、会議への参加や日誌作成、金銭管理などの事務作業も含まれます。これにより、施設の運営が円滑に行われ、必要な支援がこどもたちに届けられます。事務作業も、施設の安全で健全な運営とこどもたちの生活と成長の保障のために欠かせない重要な役割です。

職員不足の背景とチャイボラの挑戦

チャイボラは設立時に150人強の学生にヒアリングを実施しました。その結果、社会的養護施設に関心を持っているものの、情報を得ることができないことで施設と接点を持つことが難しい状況が判明しました。最大のボトルネックは「施設側からの情報発信不足」だったのです。

職員不足が発生する背景には、社会的養護施設ならではの課題があります。

予算

施設には行政からの措置費という予算がおりているものの、その中に「広報費」という科目がない。

ノウハウ

企業のように専属の広報担当がいるわけではないので、広報に関する知識・経験が浅くなりがち。

チャイボラが活動を開始するまでは、集団で行う施設見学会という文化が無かった。こどもを保護するという性質上、情報を広く発信することに抵抗感がある。

チャイボラは、この課題を打破するため、出張授業で施設の仕事のやりがいを伝えたり、見学会を開催して施設の中を見てもらう機会を作ったり、SNSを活用して広く社会的養護施設の正しい情報を発信しています。

そして基幹事業である社会的養護総合情報サイト チャボナビでは、どの施設も自施設の魅力を多くの求職者に届けることが出来ます。

現在では、確保だけでなく、人材定着のための事業、さらには児童相談所の人材支援まで行っています。

施設職員の声

チャイボラはこれまで、施設職員さんとともに、施設の仕事の魅力を発信してきました。

チャイボラがなかったら職員が不足していたかも。

確保のサポートはもちろん入職前の内定者のケアはありがたい!

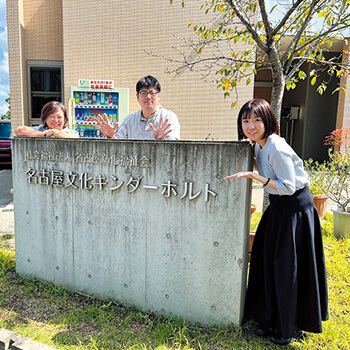

愛知県 児童養護施設 名古屋文化キンダーホルト

千代 誠さん

当施設は、地方で初めてチャイボラとオンライン見学会を実施した施設です。資料の作り方・PRの方法など準備段階から手厚くサポートしてくれたので心強かったです。また、2023年からはじまった「チャボゼミ」には、新任職員を4名参加させています。参加した職員は「自分と同じ立場の人がたくさんいて安心した」と話していました。黙っていても人がどんどん入ってくる時代は終わりました。こちらから効率的にアプローチして人材を確保し、内定を出したあともきちんとフォローアップしていくというチャイボラの活動は素晴らしいと思います。

チャイボラのおかげで“知って”もらえた。

もっと多くの人にこの仕事のやりがいを発信していきたい!

熊本県 児童心理治療施設 こどもL.E.C センター

松本 祐一郎さん

児童心理治療施設は、児童養護施設に比べて「知られていない」ということが一番の課題です。そんな中で、チャイボラが人や企業とつないでくれたおかげで少しずつ知ってもらう機会が増えました。先日のオンライン合同見学会でも、次年度の就職希望者につながることができました。私たちの仕事は大変なことも多いですが、それ以上にやりがいのある魅力的な仕事です。チャイボラと一緒にこの仕事の魅力を発信していくことで、より多くのかたに児童心理治療施設に興味をもってもらえる機会をつくりたいです!

就職希望者が5倍に増えた!

東京都 母子生活支援施設 リフレここのえ

横井 義広さん

母子生活支援施設は、秘匿性が高いため採用活動が難しく、以前はわずかな実習生の中から採用していました。チャイボラのアドバイスのもと、オンラインと現地のハイブリッドな見学会をやってみたところ、多くの人が集まり、ノウハウをもっていて信頼できる団体なんだと感じました。今では、以前と比べて5倍近くに応募者が増えたおかげで、より精度の高いマッチングができるようになりました。